|

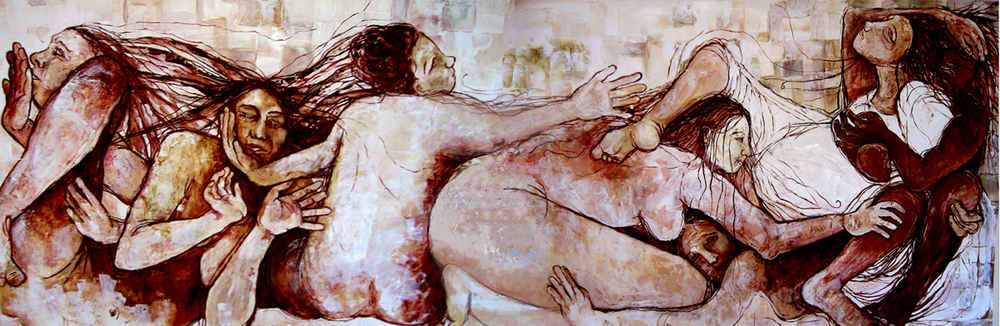

| Scordinia - inflorescências |

Sempre tive

dificuldade em cuidar de plantas, mas, por alguma razão, achava importante ter

essa graduação da natureza, que me mostrasse que sou capaz de cuidar de uma

vida estranha, que não a minha. A falta de antigos círculos de mulheres,

de contato com crianças, gravidezes, mortes, me afastava de uma forma incomoda

dos ciclos da vida. Não à toa, quis ser bióloga, achei que a vida estaria ali.

Mas é claro, não estava, por que fomos banidos, como no paraíso de Milton, dessa

plenitude, da falta de consciência da morte, da entrega plena aos

instintos. Há cultura, há linguagem. Estamos tão longe daquela tribo, daquela

comunidade. Aprendi a aceitar que certas plantas morrem nas minhas mãos, não

porque eu não consiga compreender do que precisam, mas por eu ser incapaz de aceitar suas

necessidades, sua fraqueza e sua carência, suas demandas sobre mim. A hortelã

sempre precisou de muita atenção - tanta rega, todo dia, aquele olhar

desapontado, murcho, precisando de mais, de algo que eu não conseguia dar. Por

acidente, percebi que a poda radical é um cuidado, algo necessário, que eu

era capaz de fornecer, com prazer. Vi plantas que achei mortas, das quais podei

todas as folhas num instinto egoísta de retirar da minha vista tecidos amareladas, murchos ou doentes. Não esperava muito. Não esperava nada, só

sentia prazer em mutilá-las; retirar-lhe as folhas, os galhos, as flores secas. E para minha surpresa, algum tempo

depois, rebrotavam com tanta vitalidade, como um presente, mostrando que minha

fúria lhes dava força, minha falta de tato lhes trazia vida. Espero que eu

venha a ter um filho um dia, e seria feliz com essa noção de maternidade. Pois a natureza é muito maior do que eu. No dia em que percebi isso, fui tomada por uma vontade súbita de cortar os cabelos, curtos, em casa, a seco, confiando que uma força dormente ganharia espaço, e novos seres brotariam em mim.